di Peppe Stamegna

Un licenziamento di sabato mattina, un’ora prima della fine del periodo di prova, e nemmeno pensavo fossi in prova. Una frustata a forma di busta intestata letta tra i cartoni di detersivo: il nostro spogliatoio. Non dico niente a casa, poi, il lunedì, mi presento dalla caposala, la stessa che mi ha voluto fortemente assumere a tempo indeterminato, mettendomi contro gli altri educatori precari. Con un colloquio brillante, pieno di buoni propositi, ero riuscito a sedurla come l’educatore giusto per la sua rivoluzione, annunciata. Eccola annuire alle mie considerazioni su quei sei mesi disgraziati passati nel reparto “dei residui manicomiali”, come chiamavano quei reparti sopravvissuti alla legge Basaglia. Quei luoghi infernali voleva rigenerarli rinominando i reparti con fiori alpini, ma la puzza di piscio nei corridoi, e i calci agli stinchi presi da un infermiere, dopo una settimana dall’assunzione intuivo l’impossibilità dell’impresa. Alla fine della mia sfuriata, mi dice: hai ragione, ma il licenziamento l’ha deciso il direttore. Belladonna, uno che gira con la scorta perché licenzia una marea di dipendenti per sistemare i conti della multinazionale con sede in Ciociaria. Lo stesso che la caposala convince, sei mesi prima, a farmi un tempo indeterminato.

Che ci facevo in quel manicomio? Perché preferirlo al Centro diurno gestito da una suora laica e un prete lettore del «manifesto»? Perché vicino a casa? Perché il mio sogno era lavorare in un vero manicomio? Per pareggiare il conto sui sensi di colpa per la patologia di mia madre? Che follia immolarsi sull’altare basagliano, fuori tempo massimo.

Esco dal colloquio urlando: siete una manica di stronzi! E me ne vado fiducioso a iscrivermi all’ufficio di collocamento, nemmeno fossi in Inghilterra. Non faccio vertenza, il sindacato mi inchioda alla realtà: stavi in prova! Faccio qualche supplenza nei nidi comunali e altri lavoretti che, sommando gli stipendi, arrivo a un reddito da soglia di povertà. Ci sono bollette, mutuo, libri scolastici da comprare. Vendiamo ai compro oro le collane dei nostri battesimi. Sbando, ma continuo a ridere tra gli amici, senza dare la colpa agli altri della mia condizione.

Così un giorno dentro quel periodo assurdo prendo la metropolitana alle sei del mattino. Incrocio persone, fermate, ma nella testa come un fermo immagine ci sono i miei due figli che ancora dormono nel letto a castello: sono come due nuvole che viaggiano con me nel vagone già pieno. Scendo, entro nel budello sotterraneo, tutti i negozi ancora chiusi. Sto per iniziare a lavorare nella paninoteca più famosa del mondo, e nella mente pungono i pensieri preoccupati di mia moglie. Entro, saluto, e rimango in piedi davanti alla friggitrice spenta: aspetto indicazioni sulla mansione. Un ragazzo calvo, con sguardo invecchiato, mi stringe la mano senza guardarmi negli occhi. Ordina di svuotare le scatole coi sacchetti di insalate già lavate. Mi metto a lavorare, nella testa parte una canzone di Piero Ciampi. Finisco il compito, mi presento davanti al calvo, tutto intento ad allestire il banco. Mi rimanda uno sguardo di sguincio, dice di seguirlo. Trascino un enorme carrello con grate laterali: fanno un rumore di ferrovia sotto i piedi. Sfilano accanto negozi di moda, uomini e donne insonnoliti, sfila anche, invisibile a tutti, la mia vergogna di rischiare di incrociare qualcuno che mi riconosca con un cappellino giallo e scarpe antinfortunistica ai piedi. Al magazzino riempiamo il carrello, poi riparte la sfilata della vergogna. Però comincia a circolare una strana sensazione nelle mie gambe, mentre un pensiero prende forma nel torace: sono tornato operaio, come mio padre. Gli ho voluto bene, seppure non ha capito niente di me: voleva un altro figlio. Non riusciva proprio a immaginare i miei desideri: al tempo tenevo un diario dove mi atteggiavo a scrittore.

Una sera scappo da casa, al telefono gli dissi: ho chiuso con tuo figlio! E lui mi cazziò con bordate di bestemmie, mi gelarono, mi sorpresero: lui era quello che mi racconta storie di paura nel lettone, lui mi perdona tutto. Piansi accovacciato sotto un telefono a gettoni nel sottopasso della stazione Bologna. Scappavo dal ruolo di gregario nella piccola attività avviata da mio fratello. Mi separavo per sempre da loro. Non mi fa più rabbia pensare alla rottura con mio padre: è diventata tenerezza di un’altra vita.

Oggi con questa divisa mio padre mi è vicinissimo: arriva il suo antico afrore di mare e ruggine. Invece mi entra negli occhi la sagoma di mio figlio. Che ci fa qui? Ho una strizza di vergogna per tutto il corpo, lui non sa ancora del licenziamento: non mi vede, sta passando in rassegna le mille Nike esposte in vetrina.

Rientro di corsa nel retro. Arriva la voce del calvo dal banco che parla con fervore ipocrita.

– Ragazzo, dove te ne vai?

-Vado a Romics.

-Che scuola fai?

-Devo cominciare il liceo artistico.

-Ah, vuoi fare l’artista?

-No, cioè, sì…

-Ci sono artisti in famiglia?

-Mio padre scrive, anche se di nascosto … ma lavora in una clinica.

-Fa il dottore?

-No, anche se aiuta le persone.

-Infermiere?

-No no, fa l’educatore.

-Ah…

-Sono pazienti un po’ mattarelli.

-Una specie di manicomio?

-Diciamo.

-Va bene, allora buona.

-Grazie, ciao.

La voce di mio figlio! Mi sale un pianto, lo soffoco nella cella frigorifero davanti a centinaia di hamburger impilati. Rimbalzano le parole di mio figlio sulle piastrelle: mio padre scrive di nascosto. Esco, zuppo di lacrime. Finisce il turno. Quattro ore, venti euro. Si sfrantuma qualcosa dentro: perché nascondo i desideri anche ai miei figli? Feroce, schizza un pensiero nella testa: buttati sotto la metro! Invece salgo le scale tre alla volta per finire dentro la libreria. Prendo L’abbandono di Tondelli, comincio a leggerlo, mi rapisce. Lo compro con metà dello stipendio giornaliero. Esco, mi siedo sulle pietre in piazza dei Cinquecento, e ci resto fino alla fine del libro, fino alla fine dello spavento. Piango, poi sorrido.

Chiamo mia moglie: partiamo?

-Perché?

-Perché ti amo.

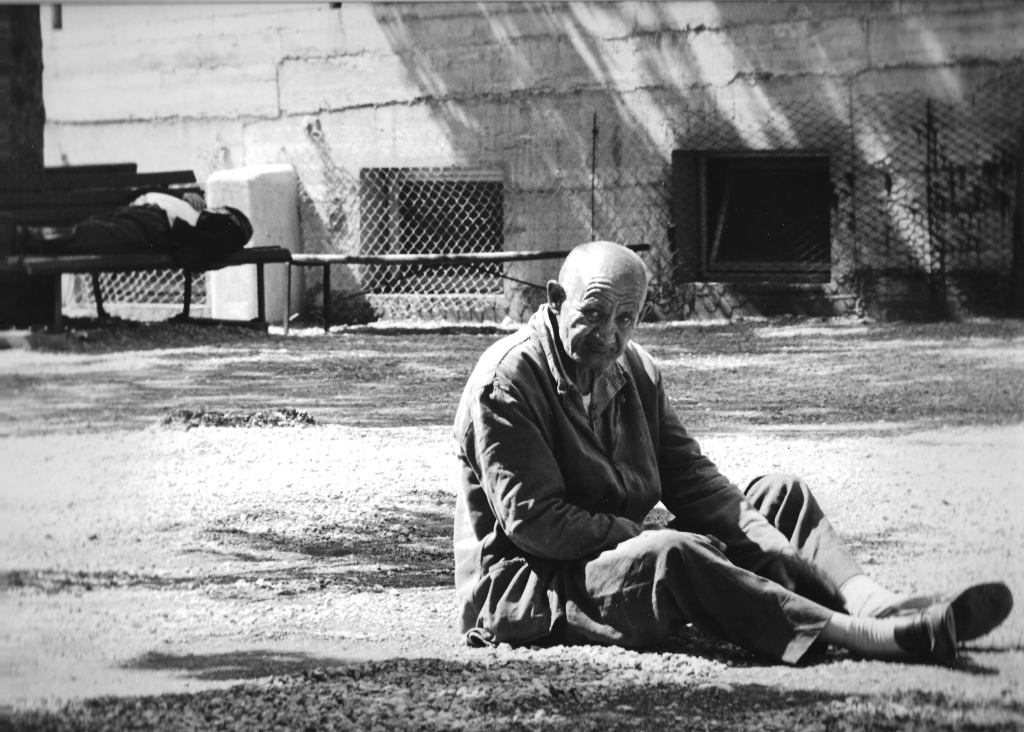

FOTO: Cesare Rizzetto, divisione psichiatria, ospedale di Sacile, 1989